VR产业:千亿规模背后的瓶颈与突破

Share - WeChat

人与月球之间的距离,竟能近得只隔一副“眼镜”。

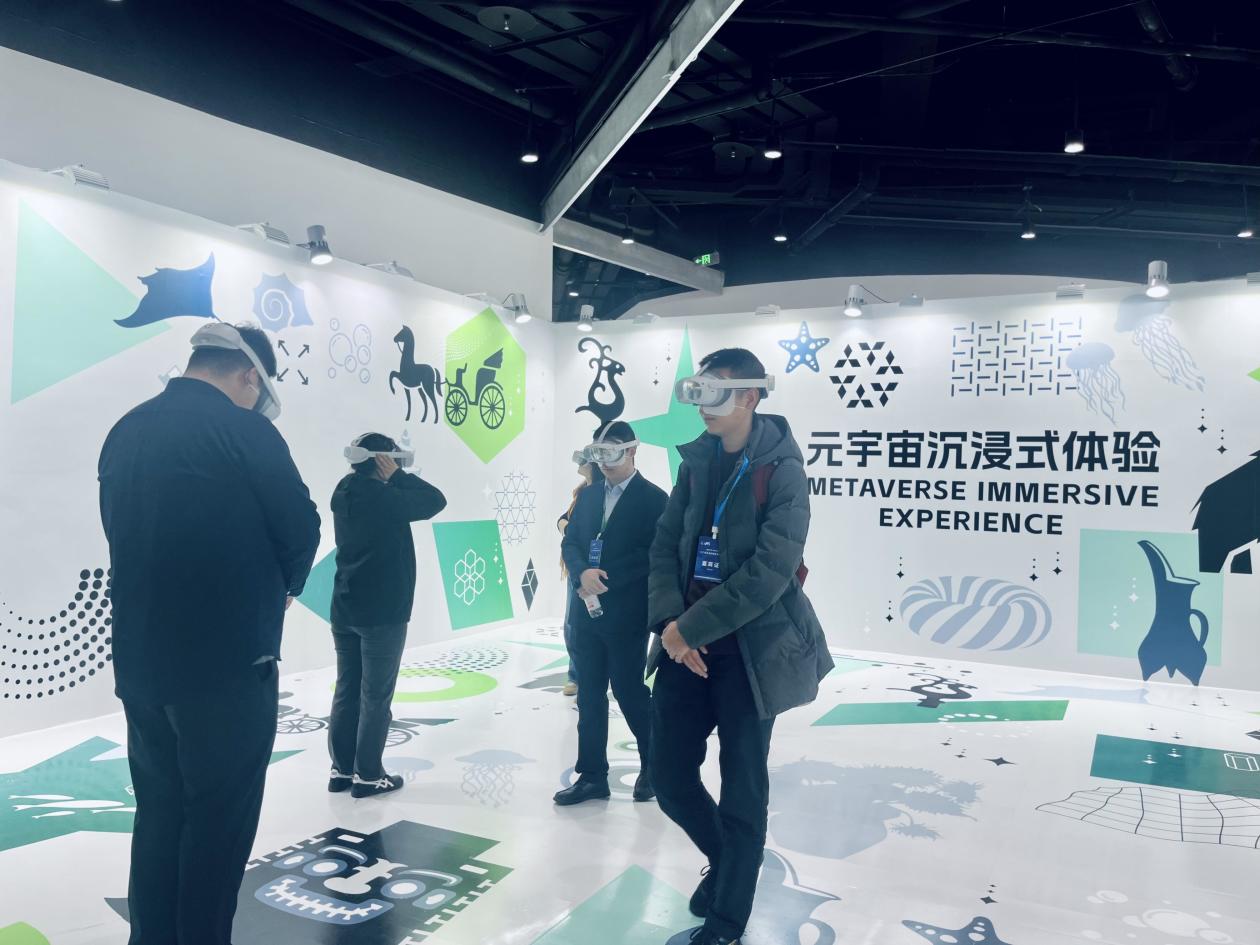

近日,2025世界VR产业大会在江西举办。其间,在南昌VR科创城的国家虚拟现实创新中心,科技日报记者体验了互动项目《中国月球探索工程》。戴上VR眼镜,记者不仅能以第一视角目睹火箭点火升空,还体验了在月球表面着陆的全过程。

不只登月,借助VR设备,人们与很多事物的距离可以瞬间拉近。经过近年来的发展,我国VR产业规模已达千亿级别。仅在连续举办了7次世界VR产业大会的江西南昌,该省2024年VR及相关产业实现营业收入就已突破1100亿元。

然而,在蓬勃发展背后,这一产业仍面临元器件受制于人、用户体验不佳等瓶颈。“整个市场应用还处于发育期,带动效应、量产降本尚需时间,距离全面推广应用还有一段距离。”国家虚拟现实创新中心副总经理孙其民坦言。

产业处在关键爬坡期

在被公认为“消费级VR元年”的2016年,Oculus Rift、HTC Vive、PlayStation VR等消费级产品相继上市。自此,VR产业成为了全球研发与专利竞争的高地。

通过视觉、交互与感官的同步融合,VR技术让人们步入三维的虚拟世界,改变了我们感知世界的方式。当前,VR产业正处于关键爬坡期,发展呈现技术突破、行业应用拓展和资本投入增加的态势。据统计,欧洲是全球最大的VR市场,占全球VR市场收入的27%;紧随其后的便是美国和中国。

在我国,VR产业不但丰富了互联网业态,在赋能实体经济等方面也有巨大潜力。相关数据显示,2022年—2025年,我国VR市场年复合增长率预计达43.8%,为全球第一。

天眼查专业版数据显示,我国VR相关企业超过3.5万家。其中,2025年新增注册相关企业2400余家。从近五年企业注册趋势看,VR相关企业数量逐年攀升。在世界VR产业大会发布的“2025中国VR企业50强”中,超六成企业营收突破1亿元。

VR产业已在全国多地落地生根。北京、江西、广东以及长三角地区共同构成了产业核心区,逐步形成“研发—制造—应用”梯次发展的区域布局。

企业数量的快速增长,得益于政策的有力牵引。2022年,五部门联合印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》明确提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。

政策杠杆降低了行业试错成本。一个“政府—资本—市场”三方共振的良性循环正被逐步构建,推动VR从风口稳步迈向业态稳定。

李梁见证了这一过程。2015年,他创办南昌市小核桃科技有限公司,专注于VR内容与系统研发。事实证明,李梁的“嗅觉”很准。几年间,该公司发展势头迅猛,获得上百项知识产权及多项国家级、省级成果认定。

然而几年过后,李梁发现不少竞争对手或合作伙伴淡出视野,产业发展降速。“一方面是生态建设缓慢,硬件迭代不及预期;另一方面,技术与产业融合仍不够深入。”李梁说,“经历了VR的一轮发展周期后,我们目前还‘活着’就是最大的成功。”

业内人士表示,VR想要从“场景式应用”发展为“全天候陪伴”,注定是一场“持久战”。

用户体验有待改进

电影《头号玩家》描绘了一个名为“绿洲”的虚拟世界。在“绿洲”里,玩家可以获得无限逼近现实的体验。进入“绿洲”的钥匙,正是一副VR设备。

走出影院的观众,或许都曾在心中发问:“绿洲”还有多远?

体验是破题的关键。只有提升用户体验,才能打造具备产品力的设备,从消费侧拉近人们同“绿洲”的距离。

不过,用户对VR设备的“吐嘈”声并不少见。在近期一场VR设备展上,一位体验者在摘下头显设备后便称:“好几斤沉,戴着笨重”“说好的360度全景视觉体验,其实是让人原地转圈”……

头晕、眼累、画面模糊、交互生硬是目前用户使用VR设备时最常遇到的问题:低分辨率可能导致画面模糊或颗粒感,刷新率低或延迟过高易引发VR眩晕,数据传输不足会导致画面卡顿或模糊,头显过重易压迫头部颈部。

体验不佳的背后,是技术短板的映射。一位参展商向记者透露:“目前多数VR硬件厂商仍‘凑合’使用现有技术,导致用户体验较为一般。”

“主流设备还是太重太大太贵。”深圳赛爱宁科技文化有限公司董事长孙伟表示,设备迭代速度慢,限制了产业发展的脚步。

孙其民则从成本角度,指出束缚产业的核心瓶颈,“当前VR产业主要应用于企业端,若想面向消费者大规模应用,还需走完降本量产之路。”以VR眼镜为例,这类中高端产品价格普遍在3000元以上,这对普通消费者而言吸引力不足。

内容也是用户体验的重要参考标准。专家表示,在如今的VR赛道,“内容为王”依然奏效。不过,目前整个行业面临着共同挑战,交互自然度、内容生产效率等方面的瓶颈不容忽视。深圳市虚拟现实产业联合会会长谭贻国表示:“目前,VR领域的现象级消费内容稀缺,行业应用内容存在定制化强、复用率低的问题。”

供需失衡且创新不足,成为VR内容生产的关键瓶颈。

技术短板亟待突破

内容增长与硬件起量互相带动,方能拉动VR产业健康发展。谭贻国直言:“这一产业受到技术与用户体验的双重制约。”

关键技术开发的挑战十分突出。谭贻国指出,一方面,长时间佩戴眩晕、设备笨重等问题背后的技术痛点亟待被突破。另一方面,超高清微型OLED屏、轻量化光学方案、低功耗专用芯片等高端零部件仍依赖进口,核心元器件对外依赖度仍较高。

中国计算机行业协会虚拟现实专委会副秘书长胡春民补充说,在VR技术的研发端,跨领域生态协同不足的问题十分明显,硬件与内容的适配效率、不同行业应用的标准化程度等也有待提升。

中国工程院院士赵沁平表示,无论是优质虚拟现实内容缺乏,还是产业生态不够完善,其重要原因都在于基础技术研发投入不足。“当前VR正在从1.0向2.0阶段演进,需要更强的智能化和互通性、演变性等技术创新,这就要求我国持续进行虚拟现实研究创新,引领虚拟现实和混合增强智能的发展与应用。”赵沁平说。

“虚拟现实整机及其关键器件结构复杂,加工及组装难度大。”国家虚拟现实创新中心(青岛)副主任刘宁补充道,“中小型终端品牌普遍缺乏检验检测与中试验证能力,技术研发容易偏离市场与实际需求,导致‘闭门造车’。”

“我国VR产业需从规模领先向生态引领转型,在引擎、芯片、操作系统等核心领域形成自主可控的技术体系,真正实现从‘中国生产’到‘中国创造’的跨越。”谭贻国说。

尽管当前消费级头显市场仍显疲软,但整个行业仍期待着如智能手机般爆发性增长的“拐点”早日到来。近日,深圳纳德光学有限公司计划投资3亿元在南昌建设生产基地,拓展头显设备制造与应用场景。该公司CEO彭华军判断:“要达到智能手机那样的亿级规模,至少还需5年。”

蹚出产业协同新路

“技术是基础,内容是核心,生态是关键。”有行业人士在采访中表示,我国VR产业正处在从“技术萌芽期”向“期望膨胀期”过渡的关键阶段。

不久前,一款智能眼镜在国家虚拟现实创新中心(青岛)建设的中试平台完成中试并下线,迈出规模化量产的关键一步。

凭借轻量化设计、亲民的定价,以及语音控制、物体识别等多模态交互能力,智能眼镜有望成为继智能手机之后,下一代人机交互的“感官中枢”。今年以来,包括谷歌、Meta、小米等在内的各大厂商已纷纷入局,智能眼镜领域的竞争日趋白热化。

爱威尔星空(北京)技术有限公司联合创始人李文告诉记者,VR设备正朝着“更轻、更清晰、更持久”的方向发展。“越来越轻的设备、越来越高的显示清晰度、越来越强的电池续航,已成为主流迭代趋势。同时,空间定位与算法技术的持续进步,也将催生更多应用场景。”李文说。

孙伟进一步描绘了技术演进路径。他认为,从近年发布的产品来看,头显设备轻量化已是必然趋势。未来,VR大空间体验有望突破固定场地限制,借助轻量化智能眼镜实现无缝全景交互。

在南昌世宏高泛亚科技股份有限公司的研发区,工作人员正在紧锣密鼓地展开研究。团队通过VR引擎轻量化和算法优化,在高度还原线上博物馆展品纹理和质感的同时,将设备资源占用率降至行业领先水平。

该公司总经理涂瑜琮介绍,传统扫描编辑一件文物需1—2天,现在借助新技术,2—3小时即可完成1:1数字孪生复刻,彻底告别了过去依赖人工建模的繁琐流程。

其背后,是VR企业为提升内容质量所做的努力。“要联合优质内容团队,构建覆盖影视、健身、教育、社交的多元内容生态,打造‘高频刚需’应用,让用户‘戴上就离不开’。”谭贻国表示。

2023年《消失的法老》沉浸式虚拟现实VR体验登陆上海,仅11个月便收获了11万观众,票房收入突破2000万元,运营方的利润也破千万。2024年,在《消失的法老》铺垫下,国内掀起了VR大空间热潮,新的体验项目层出不穷。专家认为,有理由相信无论是VR大空间还是VR游戏,都能有如《黑神话:悟空》一样的代表作出现。

“VR产业最直观的问题是‘难破圈’——大众若不深度体验,就难以领略其技术魅力。”谭贻国总结道。谭贻国建议,在全国主要城市的商场、社区和学校广泛设立体验点,打破“VR只是玩游戏”“VR会眩晕”的刻板印象,并进一步推动VR设备在亲子教育、远程亲情互动、家庭娱乐等场景的应用。

要想推动VR产业向好发展,归根到底是要形成产业发展生态。工业和信息化部总工程师谢少锋表示,应紧抓VR与AI、超高清视频等新一代信息技术融合发展机遇,深化融合创新、优化产品供给,强化协同攻关、突破关键技术,拓展行业应用、完善产业生态,加强对外交流、推动国际合作,持续推动虚拟现实产业高质量发展。

突破产业瓶颈,仍需依靠市场力量以及产业链各环节的共同努力。当前,国家多项政策正为产业生态注入强劲动力,市场活力持续释放。今年11月,国务院办公厅发布《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确鼓励元宇宙技术的创新应用,标志着更多新技术、新产品将加速推向市场,新模式、新业态将加快落地。

中国工程院院士丁文华表示,必须抓住当前的战略机遇期,为产业的长期健康发展奠定坚实基础,让VR技术真正成为推动高质量发展的强大引擎。

记者手记丨从“梦蝶”到“灵境”:VR如何照进现实?

人类与虚拟现实(VR)的结缘由来已久。

从战国时期“庄周梦蝶”中对虚实边界的哲学思辨,到1989年美国人拉尼尔提出“Virtual Reality”概念、次年钱学森先生将其译为“灵境”,再到如今虚拟现实与人工智能深度融合——VR技术正加速从概念构想走向现实应用。

近年来,VR技术取得显著突破,并在多个领域实现广泛应用,VR有望彻底改变我们的生活方式,这是自智能手机问世以来,技术领域再度迎来如此具有颠覆性潜力的创新。

那么,VR究竟如何才能像手机一样深刻重塑我们的生活?

目前来看,VR设备在过去几年间进步有限,无论是形态设计还是便携性,都显得“大同小异”。内容方面同样面临同质化困境,大量应用集中于“太空探索”“海底冒险”等相似题材,缺乏多样性。

要使VR设备达到手机的普及程度,必须在场景创新与体验优化上实现突破,以吸引更多用户参与。

用户基础的扩大将吸引更多开发者加入,而开发者的增多又会带来更丰富的内容,进一步吸引用户。这种良性循环是构建健康VR生态的关键。

在北京亮马河的VR夜游船项目中,5G网络切片技术实现了“线下场景+云端内容”的无缝融合,游客可与虚拟角色实时互动。成都的“AI文旅大模型”则通过分析游客偏好,实时生成个性化剧情,例如《千里江山图》VR展能根据游客动线动态调整画面细节。这些案例充分展示了技术融合在拓展应用场景方面的巨大潜力。

当然,仅有场景创新还远远不够。如果硬件体验不佳,用户仍然难以获得舒适流畅的沉浸感受。

VR的发展遵循着“幻想—技术—产品—生态”的螺旋上升路径。要推动VR进入大众消费时代,必须在内容创作、技术研发与人才培养等方面持续投入,突破当前的发展瓶颈,实现高质量、可持续的产业成长。(科技日报记者魏依晨 宋迎迎 罗云鹏 策划 赵英淑 滕继濮)

2022年7月12日,世界互联网大会国际组织正式成立,从互联网领域的国际盛会发展为国际组织,总部设于中国北京。我们将致力于搭建全球互联网共商共建共享平台,推动国际社会顺应信息时代数字化、网络化、智能化趋势,共迎安全挑战,共谋发展福祉,携手构建网络空间命运共同体。