近200项申报案例,呈现这些特点→

Share - WeChat

当陕西西安的唐代壁画通过三维建模技术重现昔日色彩肌理,当意大利乌菲兹美术馆的文艺复兴画作借助云端实现全球共享,当中非联合考古队用遥感技术精准定位古遗址——古老的文化遗产正以数字赋能,跨越时空壁垒,向我们迎面而来。它们像一束束光,映衬过去,也照见未来。

西安城墙。图源:新华社

自世界互联网大会开启文化遗产数字化优秀案例征集活动以来,共收到来自20多个国家和地区的近200项案例申报,内容覆盖文化遗产保护、考古、展示利用等多个领域。今天,让我们聚焦申报案例,共同梳理“数字之光”赋能“保护”新路径。

“毫米级复刻”

成文化遗产保护“标配”

本次申报的案例中,多家文物保护机构采用激光扫描、多光谱成像等技术,对破损文物、石窟造像、建筑构件等进行三维建模,精度均达到“毫米级”,应用场景覆盖文化遗产保护的方方面面。

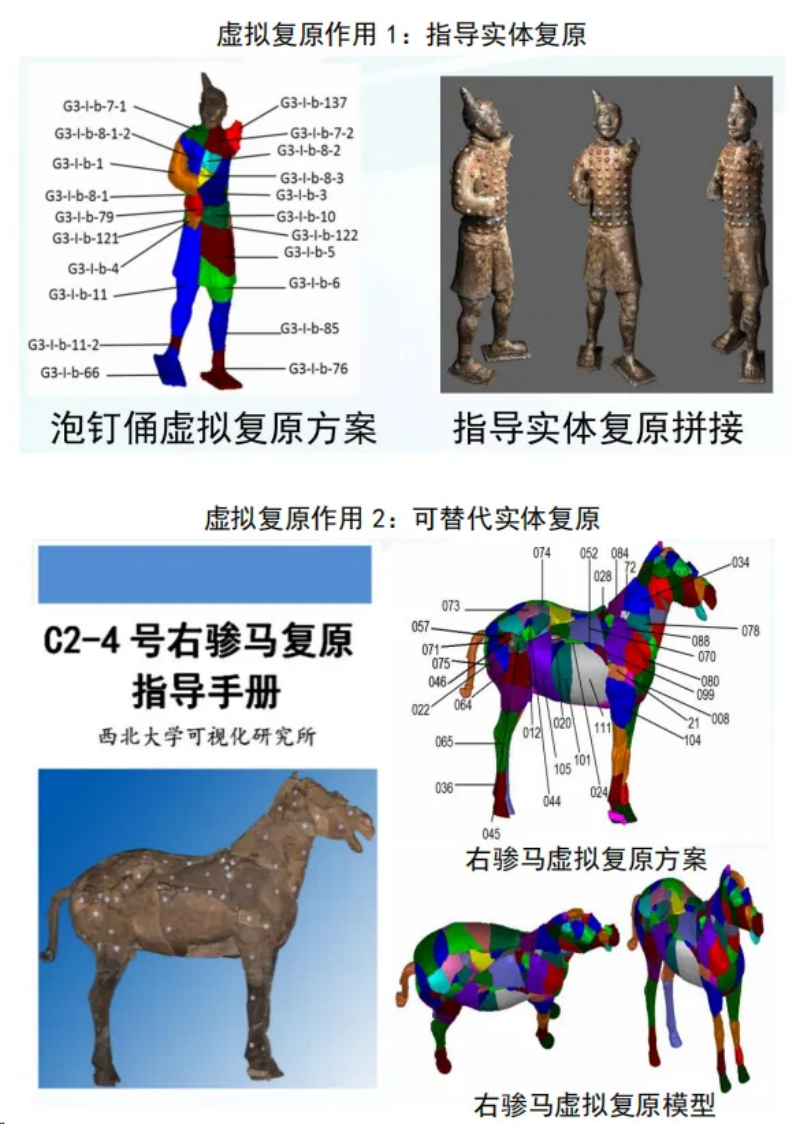

例如,西北大学基于AI的秦兵马俑数字化及虚拟修复技术,通过自主研发三维结构光扫描装置并构建智能匹配计算体系,实现亚毫米级精度建模。此技术支持上百块碎片同时处理,有效解决了兵马俑修复难题,将拼接误差控制在1mm内。

秦兵马俑数字化及虚拟修复技术

美国超威半导体公司(AMD)等机构联合申报的项目,借助不同处理器和显卡组合的设备完成数据采集、特征提取、模型训练等工作,分阶段推进修复,效率大幅提升,精度达毫米级。跨界融合的“三元协同”机制,打破了文化保护与科技领域的壁垒,为同类文化遗产数字化项目,提供可复制的合作范式。

永乐宫东壁修复效果

肯尼亚是研究人类起源的关键区域,境内分布丰富的旧石器时代遗存,对探索现代人起源等国际学术课题具有重要意义。由河南省文物考古研究院和肯尼亚国家博物馆联合申报的三维建模技术助力中国—肯尼亚旧石器联合考古项目,探索将三维建模等技术融入考古全流程,以实现遗址与遗物的精准记录、数字化存档及跨区域合作共享。

联合考古队员在户外工作

智能监测

破解文物“病害预警”难题

推动文物保护从抢救性保护向预防性保护、主动性保护转变,已日益成为文化遗产保护领域的共识。本次申报中,不乏这样的案例。

敦煌研究院联合多机构开发构建的“基于物联网与大数据的石窟寺群风险综合监测预警平台”,首创“区域—遗产地”两级监测体系,区域平台提供云端服务,中小石窟仅需布设设备即可接入。平台一期已覆盖6处石窟,形成全面监测体系,切实解决了中小石窟寺保护能力不足等问题。

麦积山洞窟本体检测平台

由联想集团和清华大学联合申报的基于多模态AI与3D视觉的应县木塔“数字孪生”解决方案,创新性构建了“多模态AI+3D视觉+具身智能”的古建数字孪生体系。实现非接触式毫米级细节扫描与形变监测,解决传统人工测绘精度不足、损伤文物的难题。

应县木塔“数字孪生”

云端共享

推动文明交流无边界

征集到的近200项案例涉及20多个国家和地区,有许多全球知名机构单独申报或联合申报。从虚拟游戏到互动体验,从跨界融合到云端共享……这些案例打破了“文物藏在博物馆”的局限,让文化遗产成为可感知、可参与的生活元素。

德国德累斯顿国家艺术收藏馆基于馆藏瓷器构建的“皇家德累斯顿瓷器收藏”数字平台,通过可视化藏品清单,将现存文物与历史档案相关联,并将全球其他机构的相关藏品纳入,实现跨机构资源整合,为全球陶瓷研究提供共享资源服务。

“皇家德累斯顿瓷器收藏”数字平台

意大利乌菲兹美术馆则与时尚品牌合作,将波提切利《维纳斯的诞生》中的元素转化为数字印花,通过AR试衣技术让用户穿越回文艺复兴时期,亲身感受艺术和美学的魅力。

作为中突首次考古合作,在“推动地中海文明考古合作——中突合作突尼斯本·阿鲁斯森林遗址考古发掘项目”中,中国国家文物局考古研究中心联合突尼斯文化遗产研究院等机构,开创跨文化考古合作的新范式,实现学术标准共建、多方协同与文明互鉴的深度融合。

“推动地中海文明考古合作——中突合作突尼斯本·阿鲁斯森林遗址考古发掘项目”海报

……

文化遗产数字化不是技术的简单堆砌,而是要以“构建网络空间命运共同体”理念为指引,在保护中创新、在创新中传承。当数字技术成为文明对话的通用语言,人类共同的文化记忆将获得更持久的生命力,为构建更美好的世界提供精神滋养。

在即将举办的2025年世界互联网大会文化遗产数字化论坛上,将正式发布《世界互联网大会文化遗产数字化案例集(2025)》。案例集所代表的创新实践,将推动全球文化遗产保护事业迈入新的纪元——让每一处遗产都不再“孤独”,让每一种文明都被看见、被理解、被传承。

2022年7月12日,世界互联网大会国际组织正式成立,从互联网领域的国际盛会发展为国际组织,总部设于中国北京。我们将致力于搭建全球互联网共商共建共享平台,推动国际社会顺应信息时代数字化、网络化、智能化趋势,共迎安全挑战,共谋发展福祉,携手构建网络空间命运共同体。