报告解读丨人工智能赋能可持续发展:全球共探普惠包容之路

Share - WeChat

4月14日,在香港举行的世界互联网大会亚太峰会主论坛上,《以普惠包容的人工智能治理赋能全球可持续发展》报告(以下简称《报告》)正式发布。作为世界互联网大会人工智能专委会成立后发布的首项研究成果,《报告》旨在为弥合智能时代的全球南北差距、推动技术红利普惠全人类、加速人工智能赋能可持续发展目标实现作出贡献。

《报告》对人工智能赋能可持续发展的全球进程、当前进展与现存问题进行了梳理与分析,指出人工智能在为可持续发展带来机遇的同时,也带来诸多亟待解决的挑战,如何妥善应对这些挑战、引导人工智能技术的正向赋能,是推进全球人工智能治理的关键任务。为此,《报告》得出如下结论和行动建议:

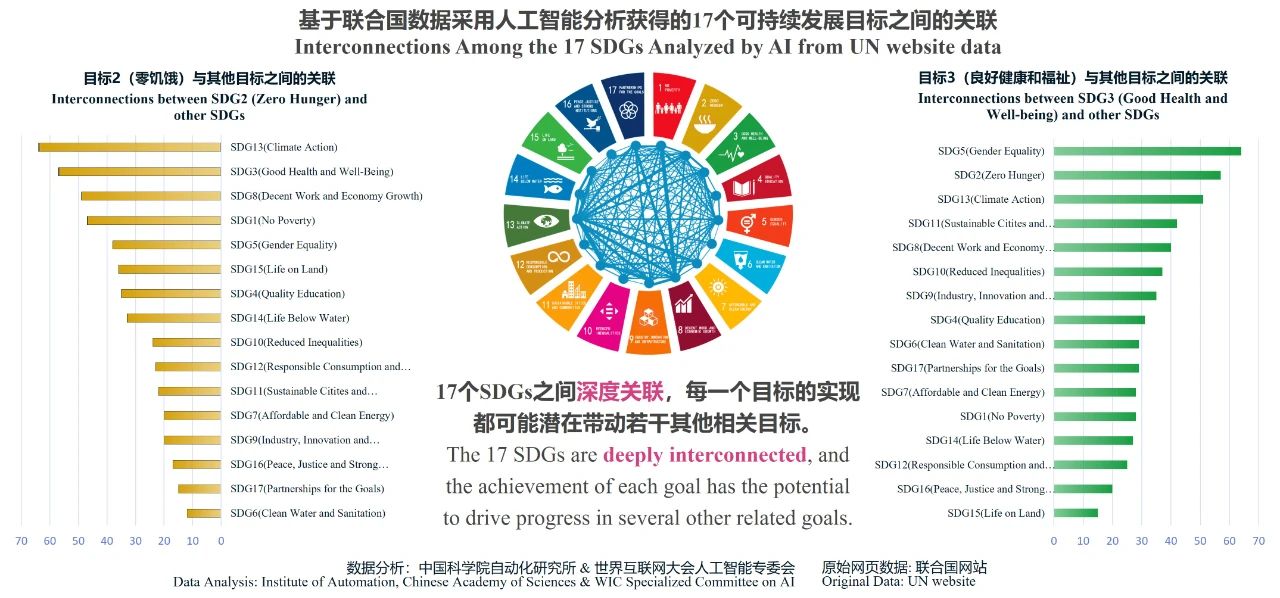

17个可持续发展目标之间的关联

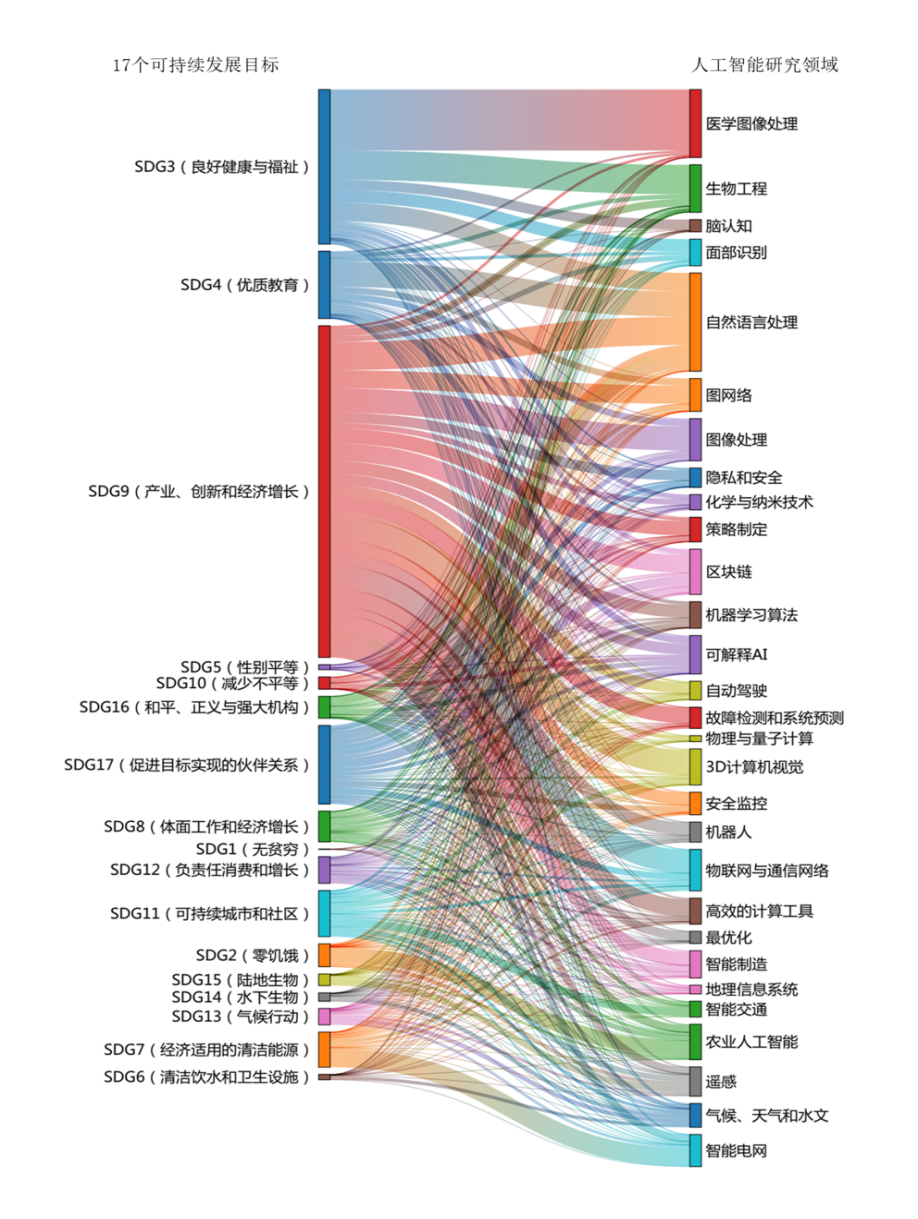

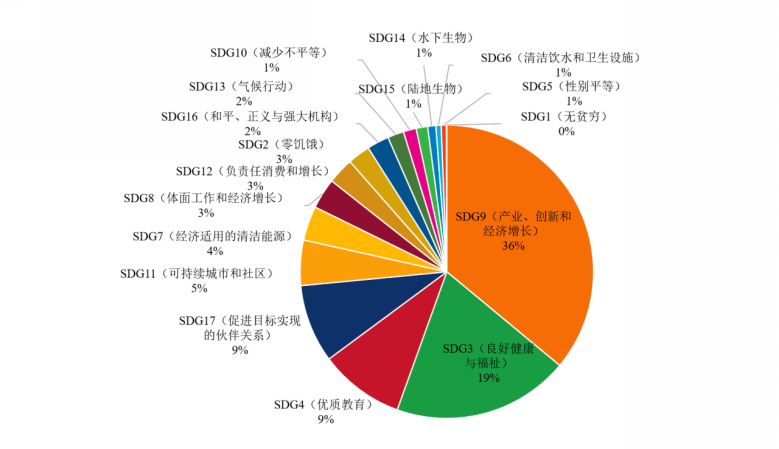

其一,可持续发展目标之间紧密关联;人工智能有能力为促进各个目标实现作出重要贡献,但仍需要妥善治理来为上述赋能过程提供引导与保障。《报告》引用的研究表明,17个可持续发展目标之间深度关联,每一个目标的实现都可能潜在带动若干其他相关目标。同时,人工智能已经在经济、社会、环境和科学等多个领域展现出了其巨大的应用潜力。《报告》分析了18.3万余篇高引用人工智能文献,研究结果显示,在所有高引用的人工智能文章中,超过一半对可持续发展做出积极贡献。然而,人工智能的应用也带来了一系列新的挑战,例如能源负担、算法偏见和结构性失业等。这些问题如果得不到妥善解决,可能会对可持续发展目标的实现产生负面影响。

人工智能研究领域与可持续发展目标的关联图(基于文献分析)

为此,《报告》建议国际社会应全面推进人工智能赋能可持续发展的实现,呼吁各国政府、国际组织、企业和学术界加强对此议题的关注度,深化多方合作,共同促进人工智能在可持续发展中的潜能得以稳健释放。同时,建立健全引导和保障机制,确保人工智能技术的应用能够始终朝着有利于可持续发展的方向前进。

其二,智能鸿沟是数字鸿沟的新形态;在人工智能赋能可持续发展的实践中,弥合数字鸿沟与智能鸿沟要求更加开放与包容的多方参与,来充分释放人工智能的赋能潜力。在人工智能赋能可持续发展的领域,数字鸿沟主要表现为三个方面的不均衡:一是在不同可持续发展目标中的关注度和投入度存在差异;二是相关数据的不充足和不均衡;三是技术适配度的不均衡。《报告》指出,人工智能的出现使得数字鸿沟向智能鸿沟转变,与传统形态相比,智能鸿沟不仅体现在技能和知识上,还对理解、态度和数字素养提出要求。因此,弥合新型数字鸿沟要求塑造数字与智能环境,培育普遍参与的意识和能力。

为此,《报告》建议推进人工智能赋能可持续发展的包容性。这一建议强调广泛参与和多重路径。一方面,《报告》呼吁营造良好环境,提升公众素养,以保障发展中国家和弱势群体在各环节的代表性与话语权,从而平衡各方利益,保障各方参与。另一方面,《报告》倡导多方共治,推进不同合作机制间的有机协同和包容性框架;同时呼吁探索不同的技术实现路径,寻求多元化的技术解决方案。

人工智能赋能17个可持续发展目标的文献占比

其三,在生成式人工智能时代,开源(Open Source)的定义逐渐演进为开放资源(Open Resource),涵盖了源代码、数据、算法、模型、标准、知识和内容等多方面的开放共享,强调更广泛的互通与开放。这种开放资源模式通过优化资源配置,在政务、教育、医疗等关键领域形成了多样化的解决方案,创造了经济与社会价值的良性循环,为全球产业链的数字化转型和可持续发展目标的实现提供了有力支持。然而,开放资源也带来了新的滥用风险,需引起广泛关注并加以有效应对。

为此,《报告》建议推进人工智能赋能可持续发展的普惠性。该建议关注收益与成果共享,倡导跨国界、跨领域的广泛合作,鼓励开放资源,降低技术壁垒,促进互联互通。生态社区间应构建去中心化的互联网络,加强交流与协作,实现各参与主体的协同创新与资源高效整合。

其四,人工智能能力建设国际合作为世界各国,尤其是发展中国家提供了加速实现可持续发展目标的历史机遇。人工智能能力建设的意义在于,通过授人以渔来从根本上改变发展中国家利用人工智能技术的方式。伴随着联大决议和中国提出的能力建设普惠计划,当前推进人工智能能力建设成为国际合作的关键议题,这为发展中国家提供了良好的机遇期。同时,在开展能力建设国际合作中,需要避免合作机制异化为新的发展负担,对此应遵循包括主权尊重、本土适配、循序渐进、平衡推进和创新培育等一系列原则来开展合作。

为此,《报告》建议与中低收入国家共同探索可负担、可持续的能力建设模式。在人工智能赋能可持续发展目标的过程中,应积极探索本土化、低门槛的能力建设国际合作模式,帮助发展中国家实现数字化与智能化转型。

其五,深化人工智能治理,加速人工智能赋能可持续发展的全球进程,需要更广泛和深入的国际对话与合作。当前,北方国家凭借技术和资源优势,有能力承担更多国际责任;而南方国家面临资源匮乏、技术薄弱等挑战,急需获得针对性支持。双方需要通过互补性合作共同应对人工智能与可持续发展目标之间的共性挑战,来共同构建包容共享的全球治理体系,确保技术红利惠及全人类。

为此,《报告》建议进一步完善国际治理多边合作机制,来为人工智能赋能可持续发展提供保障。各国应在联合国等国际组织的框架下,共同构建一个包容普惠的国际治理框架,重点关注能力建设、风险监测评估、安全管控、伦理规范共识及技术标准互操作等关键领域。发达国家应通过技术转移、资金援助、人才培养等方式,帮助发展中国家提升人工智能研发与应用能力,使其更好地融入全球人工智能生态体系,共享发展成果。

总之,此次《报告》围绕人工智能赋能可持续发展议题,提供了宝贵的洞察与行动建议。在全球人工智能赋能可持续发展的进程中,各国需秉持开放合作的态度,加强国际间的交流与协作,共同应对挑战,共享发展成果。唯有如此,方能真正实现人工智能技术的普惠包容,推动全球可持续发展目标的顺利达成,为全人类创造更加美好的未来。

作者:曾毅

世界互联网大会人工智能专业委员会主任委员、安全与治理推进计划牵头人;中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理中心主任

报告全文已在

世界互联网大会官网发布

2022年7月12日,世界互联网大会国际组织正式成立,从互联网领域的国际盛会发展为国际组织,总部设于中国北京。我们将致力于搭建全球互联网共商共建共享平台,推动国际社会顺应信息时代数字化、网络化、智能化趋势,共迎安全挑战,共谋发展福祉,携手构建网络空间命运共同体。